Sonia Corrêa*

Embora a pauta Zika e direitos das mulheres seja ampla — a crise provocada pela epidemia iluminou uma vez mais os efeitos drásticos das restrições penais ao aborto no Brasil, abrindo espaço para movimentos proativos nesse campo. Além disso tratar do direito de decidir como questão da democracia é nesse momento fundamental pois permite vincular as considerações estratégicas dessa tarde às condições duras, instáveis, árduas e incertas da crise da democracia que estamos atravessando.

Começo por uma breve observação de corte histórico, mas cuja atualidade é inequívoca. Hoje, na maioria dos contextos, o sectarismo confessional é um fator tão determinante da política em torno ao aborto que um traço crucial da história fica obscurecido: as leis penais hoje vigentes que criminalizam o aborto (praticamente no mundo inteiro) tem origem secular e não religiosa.Derivam de normas criminais adotadas pelos primeiros estados-nação modernos europeus no século 19, as quais revelam que revoluções pautadas pela laicidade e princípios liberais da igualdade e liberdade impuseram restrições radicais à habilidade das mulheres de tomar decisões razoáveis sobre sua vida sexual e reprodutiva.

Essas leis compõem um conjunto de estratégia disciplinares destinadas a converter as mulheres nas figuras dóceis, maleáveis, recatadas e do lar. Funcionais à ordem burguesa, colonial e racista dos novecentos essa figura, como bem sabemos, está na moda no Brasil de 2016. O crime de aborto é sintoma da desigualdade de gênero inscrita no contrato social moderno e do déficit democrático que ela produz. Para relembrar seus pares desse ‘defeito’ do pensamento jurídico liberal, Ruth Ginzburg, Juíza da Corte Suprema norte-americana, afirma, repetidamente, que a autonomia reprodutiva é condição inegociável para a participação plena das mulheres na esfera pública, seja no mundo do trabalho, seja na vida política da res pública

Dito isso, é preciso dizer que no mundo real dos dias atuais, a correlação entre democracia e direito das mulheres à autonomia reprodutiva não é linear. Nos anos 1960-1970, a maioria das reformas legais que permitiram o direito ao aborto ocorreram nas democracias ocidentais então bastante estáveis (o que já não acontece hoje). Essas reformas tiveram lugar Austrália, Canada, vários países da Europa Ocidental (menos Portugal, Espanha, Irlanda e Malta), nos EUA, Índia , Israel e Nova Zelândia, Tunísia. Mas também na China, Cuba e Vietnã que não são regimes democráticos. Sendo preciso observar que em três países – China, Índia e Vietnam — a legalização do aborto se deu no marco de políticas de controle da natalidade e não para responder demandas de autonomia reprodutiva das mulheres.

Dito isso, é preciso dizer que no mundo real dos dias atuais, a correlação entre democracia e direito das mulheres à autonomia reprodutiva não é linear. Nos anos 1960-1970, a maioria das reformas legais que permitiram o direito ao aborto ocorreram nas democracias ocidentais então bastante estáveis (o que já não acontece hoje). Essas reformas tiveram lugar Austrália, Canada, vários países da Europa Ocidental (menos Portugal, Espanha, Irlanda e Malta), nos EUA, Índia , Israel e Nova Zelândia, Tunísia. Mas também na China, Cuba e Vietnã que não são regimes democráticos. Sendo preciso observar que em três países – China, Índia e Vietnam — a legalização do aborto se deu no marco de políticas de controle da natalidade e não para responder demandas de autonomia reprodutiva das mulheres.

Por outro lado, como se vê no mapa ao lado, as reformas ocorridas nos últimos 20 vêm se dando em contextos políticos que tanto são democracias consolidadas, quando democracias em processo ou instáveis e mesmo regimes não democráticos. A lista inclui as reformas legais latino-americanas como do México, Uruguai e Colômbia. Mas há também as que se deram sob regimes autoritários como é o caso da Etiópia ou no caso da monarquias do Nepal e Butão (a primeira já não existe). E ainda adotadas em países em que a ordem democrática continua ameaçada ou é muito frágil, como no caso de Moçambique, onde o crime de aborto foi abolido em 2015 ou de proposições de reforma anunciadas, esse ano, no Haiti e na Papua Nova Guiné. Há complexidades nesses processos cuja compreensão – em especial as motivações dos atores estatais envolvidos – requer que os contextos sejam analisado mais de perto.

Em contraste, como mostra o terceiro mapa (abaixo) as correlações entre retrocessos das leis existentes do aborto e dinâmicas de debilitação e degradação democrática são mais fáceis de rastrear. Esse é o caso, por exemplo, da Nicarágua e Honduras na América (Filipinas e El Salvador são casos diferentes onde o fator determinante é a Igreja Católica) e da Polônia e Hungria

Tal correlação também se aplica aos países onde existem fortes ameaças de que leis existente sejam restringidas ou mesmo abolidas (mapa à esquerda) como a Rússia e a Turquia. A exceção, nesse caso, são os EUA, onde desde 1973 — quando se deu a decisão da Suprema Corte, a política do aborto tem sido um perene campo de batalha. Lamentavelmente, já há algum tempo o Brasil faz parte desse grupo (mapa abaixo).

Tal correlação também se aplica aos países onde existem fortes ameaças de que leis existente sejam restringidas ou mesmo abolidas (mapa à esquerda) como a Rússia e a Turquia. A exceção, nesse caso, são os EUA, onde desde 1973 — quando se deu a decisão da Suprema Corte, a política do aborto tem sido um perene campo de batalha. Lamentavelmente, já há algum tempo o Brasil faz parte desse grupo (mapa abaixo).

Em 2010, escrevi um artigo que na sua primeira versão se intitulava Vai o Brasil se tornar uma Nicarágua?. Na segunda versão, ampliada para incorporar a dinâmica da eleição presidencial daquele ano, eu perguntava se estávamos mesmo ficando mais parecidos com a Nicarágua ou com os Estados Unidos. Passados 6 anos, minha hipótese é que a política brasileira do aborto é uma quimera. Combina traços de erosão institucional — similares ao que se assiste na Rússia e Turquia — com elementos típicos da política norte-americana do aborto, em especial no que diz respeito à força social, eleitoral e congressual do sectarismo religioso. Em abril de 2016 ouso sugerir que o risco de que nos tornemos uma Nicarágua é mais denso que uma mera sombra no horizonte. A trajetória brasileira é uma ilustração robusta do caráter antidemocrático e autoritário das forças contrárias à autonomia reprodutiva das mulheres.

Em 2010, escrevi um artigo que na sua primeira versão se intitulava Vai o Brasil se tornar uma Nicarágua?. Na segunda versão, ampliada para incorporar a dinâmica da eleição presidencial daquele ano, eu perguntava se estávamos mesmo ficando mais parecidos com a Nicarágua ou com os Estados Unidos. Passados 6 anos, minha hipótese é que a política brasileira do aborto é uma quimera. Combina traços de erosão institucional — similares ao que se assiste na Rússia e Turquia — com elementos típicos da política norte-americana do aborto, em especial no que diz respeito à força social, eleitoral e congressual do sectarismo religioso. Em abril de 2016 ouso sugerir que o risco de que nos tornemos uma Nicarágua é mais denso que uma mera sombra no horizonte. A trajetória brasileira é uma ilustração robusta do caráter antidemocrático e autoritário das forças contrárias à autonomia reprodutiva das mulheres.

Quero elaborar um pouco mais sobre isso. No ano passado, quando ganhou corpo na mídia e entre setores acadêmicos a inquietação com ‘divisão’ ideológica da sociedade brasileira, com a impossibilidade de diálogo, com o fim da nossa cordialidade política, me dei conta que, desde sempre nós feministas dos direitos reprodutivos, estivemos frente a divisionismos e ouvidos surdos. Muitas vezes, percorremos gabinetes parlamentares argumentado em favor de posições razoáveis quanto ao direito do aborto, para ouvir como resposta: “Vocês estão certas, mas precisam entender que esse é um tema que divide a sociedade, divide essa casa, divide até meu gabinete e minha família”.

Desde domingo, enquanto uma parte da sociedade brasileira e o mundo se escandalizavam com o que se via escancarado na TV, pensei que a cena não era senão uma amplificação das muitas sessões sobre aborto ou sexualidade que, desde sempre, padecemos no Congresso Nacional: debates entre surdos, muitas vezes abertamente violentos, como audiência do Senado Federal em agosto de 2015 onde se contra professora Márcia Tiburi da Universidade Mackensie. Esses tem sido palcos de cenas grotescas que nunca foram registradas pela grande imprensa ou analisadas pelos cientistas políticos. E, é preciso também mencionar os personagens nefastos que nos acompanham como sombras – cada vez menos espectrais — nesse penoso trajeto, entre eles Eduardo Cunha.

Esse breve resgate sugere que é produtivo pensar a difícil trajetória do debate sobre aborto como precursora dos divisionismos radicais e do autoritarismo que hoje atropela a democracia. E também nos instiga a perguntar por que os e as analistas da corrente principal – da mídia, da ciência política, da imprensa internacional – continuaram tanto tempo sem enxergar que nesse lugar – visto como secundário, marginal, coisa de feminista – se gestava um sombrio por vir. Ouso pensar, inclusive, que se a autonomia sexual e reprodutiva das mulheres tivesse sido levada a sério como pauta inegociável da consolidação democrática –– pelos atores centrais do campo político à esquerda mas também no campo dito liberal — a cena de hoje teria outros contornos.

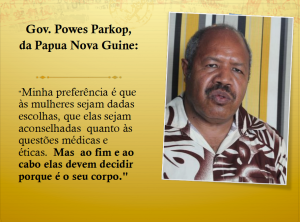

Olhando para diante, pois esse é o mote dessa mesa, o mais importante e produtivo, ao meu ver, é reconhecer que nessa nova quadra – por mais árdua e incerta que seja – já não estaremos tão sozinhas. Há uma vasta multidão do lado de cá, percebendo a escala, o caráter e a extensão do estrago que as forças — que temos enfrentado desde sempre –podem ocasionar. O desafio, portanto, é de encontrar e valorizar caminhos que otimizem o fim da solidão, contribuindo para ampliar e diversificar espaços e estratégias de contestação e resistência. Quem sabe, nessa nova quadra em muitas outras e outros estarão ‘do lado de cá’, havemos de encontrar parceiros como o governador Powes Parkop de Mosrt Moresby, capital da Papua Nova Guiné, que algumas semanas atrás fez um apelo público pela legalização do aborto afirmando que a decisão final é das mulheres pois é delas o corpo onde se dá a gestação, seja ela desejada ou não.

* Esse breve artigo retoma idéias apresentadas no Seminário Mulher e Mídia organizado pela Agencia Patrícia Galvão nos dias 22 e 23 de abril de 2016